次に公募増資の空売り規制について。

2011年12月1日、金融庁から「公募増資に関連する空売り規制の施行等について」との発表があった。

※2013年11月5日より緩和された空売り規制とは意味合いが違うので注意。

重要なのは下記の記述。

《金融庁HPより引用》———

(略)何人も、増資公表後、新株等の発行価格決定までの間に空売りを行った場合には、当該増資に応じて取得した新株等により空売りに係る借入れポジションの解消を行ってはならず(略)

—————————————-

つまり、規制の対象は増資発表後から価格決定日までの間の空売りを、抽選に当選した株の現渡しによって決済してはならない、ということ。

ここで、文言をそのまま解釈するといろいろな抜け穴があることに気が付くだろう。

1.増資発表前からの空売りポジションの現渡しは可能

2.現渡しではなく差金決済は可能

1は公募増資の実施日を事前に知っている必要があるので、現実的な抜け穴とはいいがたい。

ということでポイントは2に絞られる。

重要なのは、増資発表から価格決定日までの空売りそのものを規制しているわけではないこと。

したがって、文言通りならば空売りはやってよい。

その後、差金決済、すなわち交付日の寄り付きに空売りポジションと当選した株を同時に決済すればよいということになる。

この規制は証券会社によって対応が異なるようだ。

ならば、証券会社でシステム上発注可能なのであればそれは規制の範囲外と判断してよい。

もしそれで事後的に警告が来るようなら、そもそも発注可能なシステムにしている証券会社がお咎めをうけるはず。

とはいえ、ジェイコム誤発注問題で取引所がシステムの不備を認めなかった事例もあるので注意は必要。

あとは、コスト的に割に合うかの問題。

特に同じことを考える投資家が多ければ逆日歩が高くつく可能性も考慮に入れること。

お上の規制も文言をきちんと解釈すれば、何も考えていないトレーダーに対して有利なエッジとなりうることがわかるだろう。

自分で調べる癖がつけば、規制上等!むしろ制度変更を歓迎するくらいの思考になる。

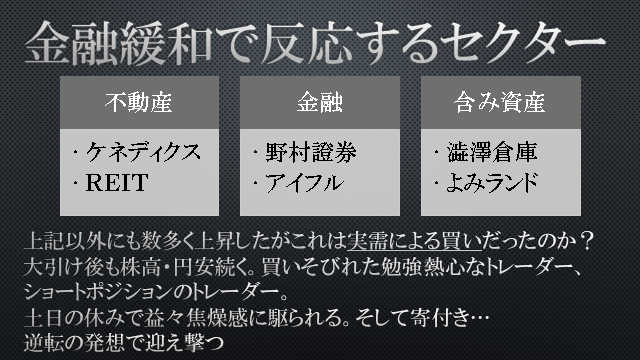

需給変化を収益化するという抽象度で思考できれば、規制やその緩和もまた儲けのタネとなりうるのだ。

読者が「規制」という言葉にネガティブな脊髄反射を起こす人間ならば、今一度以前の記事「普遍とは流転」で我々を加齢臭中年呼ばわりした若者の言葉を噛みしめよう。

※上記は文言の解釈の話であり、実施に当たっては自己責任にて。

他人の解釈は信じるものではなく思考の素材であることを忘れないように。